El 1º de octubre anterior se cumplió un año de la entrada en vigor de la ley 9.747 Código Procesal de Familia, una legislación que, en criterio de expertos, representa un salto cualitativo en la forma de tramitar asuntos relacionados con el derecho de familia en casos de divorcio, separaciones, tutelas de hijos, patrimonios y pensiones familiares, entre otras situaciones.

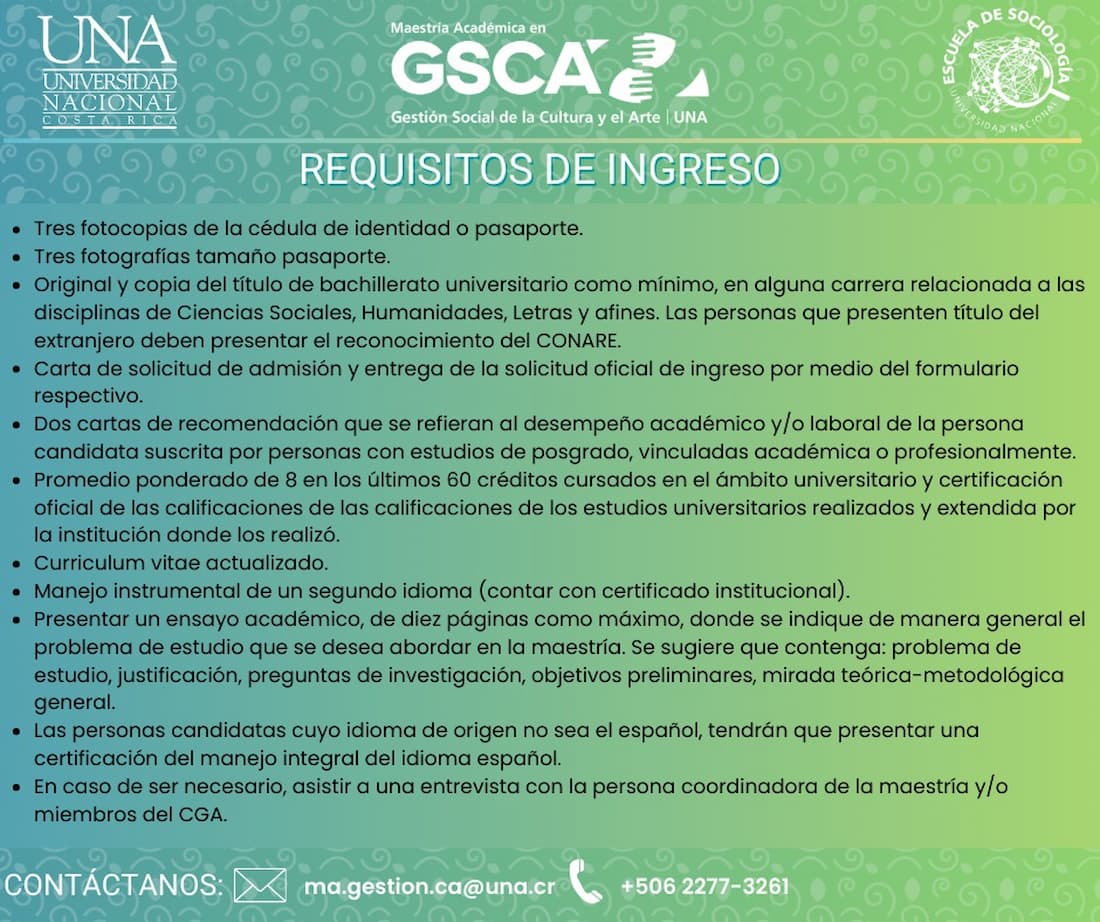

Al cumplirse un año de vigencia de esta legislación, la maestría en Administración de Justicia con enfoque socio-jurídico, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), colocó sobre la mesa de discusión las ventajas, las lecciones aprendidas y los retos de cara a una mejora continua del marco normativo.

Ocurrió en el marco de la clase inaugural de la maestría con la intervención de los especialistas en derecho Paola Amey y Diego Benavides, quienes hicieron un repaso histórico que llevó a la aprobación de la ley, así como los caminos que deberían seguirse.

Uno de los grandes beneficios de la nueva ley es la introducción de los procesos de oralidad en las audiencias, donde la persona juzgadora es la misma que entrevista a las partes involucradas y recibe las pruebas y dicta sentencia, con un impacto directo en la agilidad en la resolución de los casos.

Sin embargo, la ruta sobre la cual ha transitado la implementación de la ley no ha estado exenta de situaciones recurrentes: una cultura litigante aferrada a prácticas tradicionales, equipos insuficientes, brechas digitales por parte de los usuarios y una necesidad de solventar situaciones como las de aquellas personas que no tienen representación legal y requieren asegurarse la continuidad y avance de su proceso.

El abogado Diego Benavides considera que hay equipos interdisciplinarios que analizan los casos que no tienen una conformación correcta (donde se incluyan las perspectivas de la psicología o el trabajo social, por ejemplo). Además, estima que debe avanzarse en la etapa de mediación previa, asegurar que existan jueces certificados en justicia restaurativa y una tecnología más accesible.

“Debemos optar por una tramitación más coordinada, no devolvernos a las prácticas de antes y, más bien, avanzar en la dirección de darle una visión más integral al conflicto familiar”, indicó Benavides, quien también señaló que, de acuerdo con estadísticas mundiales, un 20% de los procesos judiciales tratan sobre temas de familia.

Cuarta generación

Para los expertos, aunque la ley tiene apenas un año de vigencia y no existen aún datos oficiales de tramitación de casos, el Código podría estar ingresando en una “cuarta generación”. La primera se remonta a la década de los setenta, cuando los temas familiares eran asumidos por los juzgados civiles. Ya para la segunda generación se generan más estadísticas y se promulga el primer Código de Familia en 1973.

La tercera generación inició hace 18 años cuando en la Corte Suprema de Justicia iniciaron los diálogos para definir un marco teórico más sustentado hacia la búsqueda de un código procesal adaptado a las necesidades del país, bajo una idea primigenia: la persona como el centro de la actividad procesal.

La abogada Paola Amey, egresada de la maestría, indicó que fue en el 2008 cuando se aprobó el anteproyecto y se revisó a lo interno de la Corte. En el 2014 la propuesta legal pasó a la Asamblea Legislativa, donde tuvo que superar una acción de inconstitucionalidad planteada por la Defensoría de los Habitantes en el tema de las pensiones alimentarias.

Finalmente, el Código fue aprobado en 2019 y aunque estaba previsto que comenzara a regir un año después, por motivo de la pandemia se le aprobaron dos prórrogas para su entrada en vigencia, que se dio hasta el 1º de octubre de 2024. “Pero ese acontecimiento no tiene que verse como un punto de llegada, sino como uno de partida”, enfatizó Benavides, en referencia a los retos que a partir de ahora enfrenta el sistema judicial con base en la normativa.

En el marco de la nueva generación de estudiantes de la maestría en Administración de Justicia con enfoque socio-jurídico, los expertos ven una oportunidad relevante para plantear mejoras y reformas al Código, en virtud de su visión integral del proceso judicial. Al respecto, identificaron tres tareas que pueden acometer: estudiar derecho comparado en la materia de familia, promover la visión autocrítica y propositiva, y ahondar en las herramientas de conciliación que eviten elevar las causas a juicio.

Esto es posible, de acuerdo con Yamileth García, coordinadora de la maestría, a partir del enfoque de la maestría en tres ámbitos del derecho: el penal, el civil y el familiar. “la justicia familiar interpela no solo a estudiantes y profesionales del derecho, sino a la ciudadanía en general, pues toca fibras fundamentales de la convivencia, la dignidad humana y la equidad en el núcleo más íntimo de nuestra sociedad”.

Yolanda Pérez, vicerrectora de Extensión y quien liderara y coordinara el rediseño de la maestría, indicó que la función del derecho de la administración de justicia es “corregir desequilibrios, prevenir la explotación de grupos en situación de vulnerabilidad y proteger los derechos humanos. En ese sentido, el rediseño curricular no se limitó a un cambio pedagógico solamente, sino una apuesta ética y política de gran relevancia para Costa Rica y América Latina”.

El rector de la UNA, Jorge Herrera destacó las tres innovaciones curriculares que ofrece la maestría: el fortalecimiento de la interdisciplinariedad con aportes de las ramas del derecho, la sociología, la administración pública y las ciencias políticas; la modernización tecnológica de la enseñanza, al integrar herramientas para la mediación virtual, y la transversalización en la formación ética y en derechos humanos que debe estar presente en todo sistema judicial.