*Jorge Solano Ruiz

**Elsa Mendoza Madrigal

En las economías actuales el conocimiento es un factor clave para el desarrollo. Las universidades desempeñan un rol estratégico al articular la formación de capital humano calificado, lo cual contribuye al aumento de la productividad y el avance tecnológico. Por lo tanto, el financiamiento público destinado a las universidades estatales realmente no debe de ser percibido como un gasto, sino como una inversión que fortalece la economía y aporta al desarrollo económico de una nación.

Si se estudia el grupo poblacional que estudió en una universidad pública y se comprara con el resto de la población (excluyendo a las personas que estudiaron en ella), se puede dilucidar que hoy son personas que aportan a la seguridad social, que tienen mejores ingresos y, por tanto, dinamizan la economía local y aportan a través de impuestos al Estado.

Efectos de la inversión en las universidades en la economía

La Encuesta Continua de Empleo (ENAHO) de 2024 permite evidenciar que las personas que estudiaron en universidades públicas, gracias a una visión país a mediano y largo plazo, cuentan con mejores indicadores económicos y son generadoras de riqueza; sin embargo, la visión parece que se está perdiendo frente a ideologías cortoplacistas.

En el tema de oportunidades laborales, el 84.6% de quienes se graduaron de las casas de enseñanza públicas, hoy son personas asalariadas de empresas o instituciones, lo que se relaciona con una mayor inserción en el empleo formal y mejores condiciones de estabilidad laboral. Para el caso del resto de la población, la condición de asalariados solo se presenta en el 69.8% de ellos.

De hecho, esa inserción se evidencia con más claridad cuando se distribuye entre empleo formal e informal, ya que apenas el 59% de la población general accede a un empleo formal, muy por debajo de quienes estudiaron en una universidad pública, que corresponde al 83%.

En el caso del desempleo que, aunque es una situación de la cual no escapan las personas sin importar el nivel educativo, los datos de la EHANO posicionan a las personas con estudios en universidades públicas en un panorama más alentador, pues para ellas la tasa de desempleo abierto es del 2.6%, en contraste con el 4% registrado para el resto de la población. Estas diferencias mostradas hasta el momento sugieren que el aporte de la formación universitaria, no solo se materializa en términos de empleabilidad individual e ingresos, sino también en relación con la productividad y el dinamismo del mercado laboral.

Por su parte, el tema del aseguramiento también es de interés, ya que no solo es cuestión del acceso a servicios de salud, sino al fortalecimiento del contrato social, aportes solidarios, regímenes de pensiones, entre otros. Por eso, saber que el 95.5% de la población con estudios universitarios están asegurados, sustenta la importancia de seguir invirtiendo en la educación pública, porque se retribuye en aportes personales a la seguridad social en el futuro.

Pero uno de los puntos más interesantes de analizar es la situación de pobreza. Según el índice de pobreza multidimensional (IPM), las personas graduadas de una universidad pública están en condiciones mucho más favorables con respecto al resto de la población, donde el 97.4% se clasifica como “no pobre multidimensionalmente” en contraposición a una realidad nacional que corresponde al 86%.

Si se evalúa según los niveles de pobreza, el 6.4% de la población se encuentra en pobreza extrema y el 15.4% en pobreza no extrema, muy distinto de las personas graduadas universitarias, donde solo el 1.3% está en pobreza extrema y el 4.4% en pobreza no extrema; es decir, de ellos 94,2% no son pobres.

En términos de ingresos, mientras que una persona graduada tiene un promedio de ingresos mensuales de ₡900 mil, el promedio del resto de población es poco menos que la mitad con ₡415 mil mensuales. Esto reafirma que las casas de enseñanza superior estatal son un medio funcional para la mejora en las condiciones de vida de las personas e implícito está que su mayor capacidad de compra en bienes y servicios los convierte en dinamizadores de la economía, sin dejar de lado el aporte al bienestar de las personas dependientes y su familia.

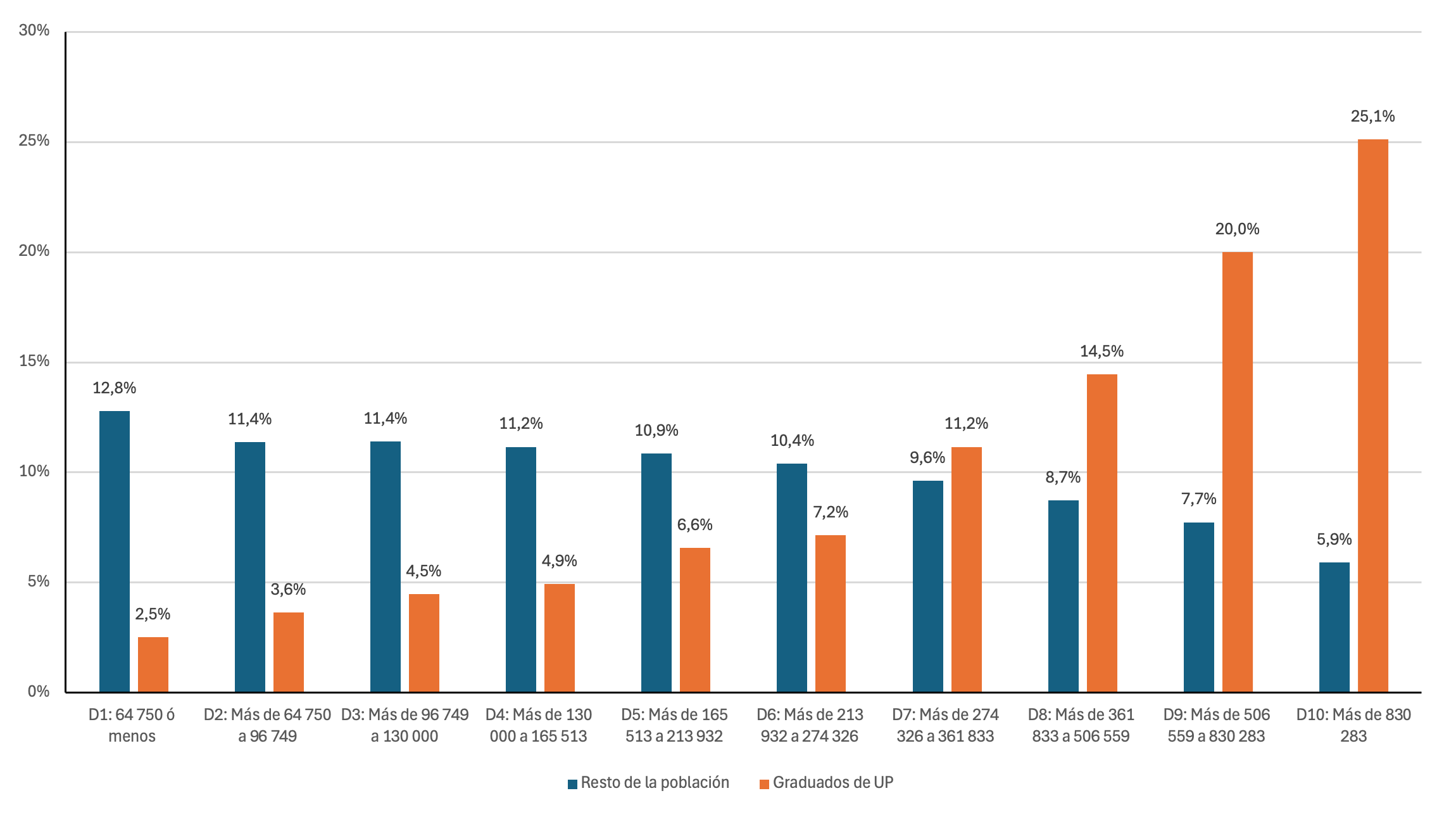

Gráfico 1

Costa Rica. Distribución del decil de ingreso per cápita del hogar neto según la presencia de personas graduadas de universidades públicas y resto de la población.

(En porcentaje)

Nota. Elaboración propia con base en la EHANO, 2024.

Finalmente, el ingreso por quintil denota igualmente las mejoras en las condiciones económicas que alcanzan las personas con educación superior. El gráfico que se muestra es irrebatible con el panorama mostrado: los graduados, en su mayoría, se encuentran en los deciles más altos de ingresos donde prácticamente el 60% se localiza en los tres deciles más altos, contrario a la situación del resto de la población (solo el 22% llega a este punto) y por el contrario la mayoría tienen una tendencia a concentrarse en los deciles más bajos de ingreso.

Reflexiones

La frase “la educación no es un gasto, sino una inversión” puede que no resuene en quienes no le dan la suficiente importancia a lo social y humano, pero lo que no podrían negar es que en términos económicos es una inversión que genera rendimientos y que con el tiempo se traducen en más aportes a la seguridad social, pensiones y pago de impuestos.

Es así que por cada colón que se invierte en una universidad pública, no solo se recupera, sino que se multiplica y se convierte en un “activo” de largo plazo, pues a diferencia de otros productos como patentes, las cuales tienen una tiempo limitado de aprovechamiento, lo generado en las personas perdura a lo largo de toda la vida.

La discusión de evaluar la inversión en universidades con “productos” a corto plazo como patentes o ventas de servicios es, por mucho, simplista y cortoplacista, porque son ingresos momentáneos, muy por el contrario, cuando el fin de las universidades son las personas, las cuales se convertirán en costarricenses que aportarán a la hacienda publica y seguridad social durante todo el transcurso de su vida. La evidencia es clara: se debe invertir en lo que genera mayor riqueza, o sea, las personas. Imaginar una Costa Rica donde toda la población presente los mismos indicadores de quienes pasaron por una universidad pública es imaginar una sociedad que estaría mucho mejor.

*El autor es académico e investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

**La autora es asistente de investigación de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).