Los pueblos latinoamericanos esconden relatos e historias que retratan sus luchas y saberes. Pero ¿qué pasa cuando una comunidad entera ha sobrevivido en medio del ostracismo, al punto de ni siquiera tener un mapa oficial que determine su lugar dentro de un país o Estado?

A 17 horas de Ciudad de México, hacia el norte, en medio del desierto de Chihuahua y con una altitud de 1.292 metros, destaca la localidad de Jalpa, compuesta por apenas 213 habitantes. Allá llegaron académicos que bajo el alero del proyecto de investigación Comunidades Emergentes de Conocimiento y Procesos de Investigación-Creación Audiovisual (CEC-ICreA) y la Universidad Autónoma de Coahuila, asumieron el reto de crear un relato inédito, para reconstruir una memoria nunca escrita.

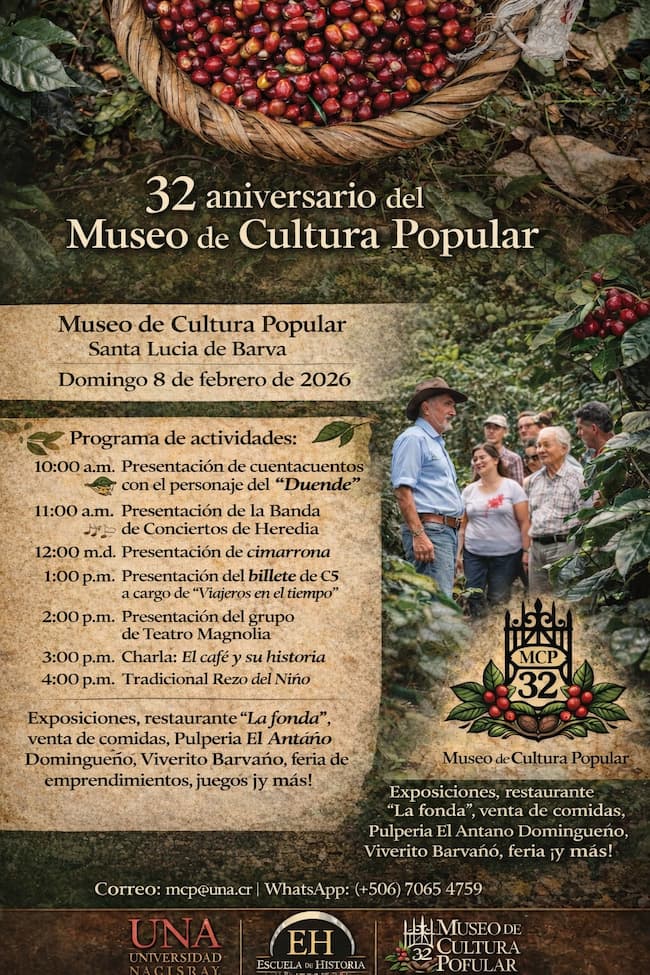

Fue así como nació Jalpa mapa relato de un ejido, un libro que rompe los estándares tradicionales de las publicaciones académicas y que se presentó en una actividad que organizó la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA). Sirvió, además, como una oportunidad para que estudiantes de la carrera de Sociología valoraran alternativas disruptivas sobre las formas de hacer investigación en el campo de las ciencias sociales.

“Es un libro que busca hackear esa lógica sobre las formas de comunicación que se hacen desde la academia, que es una parte esencial de la transdisciplina. Más bien, invita a otra forma de aproximarse al conocimiento, con más diálogo, interacción, cercano a una comunidad”, manifestó Luis Diego Soto, director de la Escuela de Sociología.

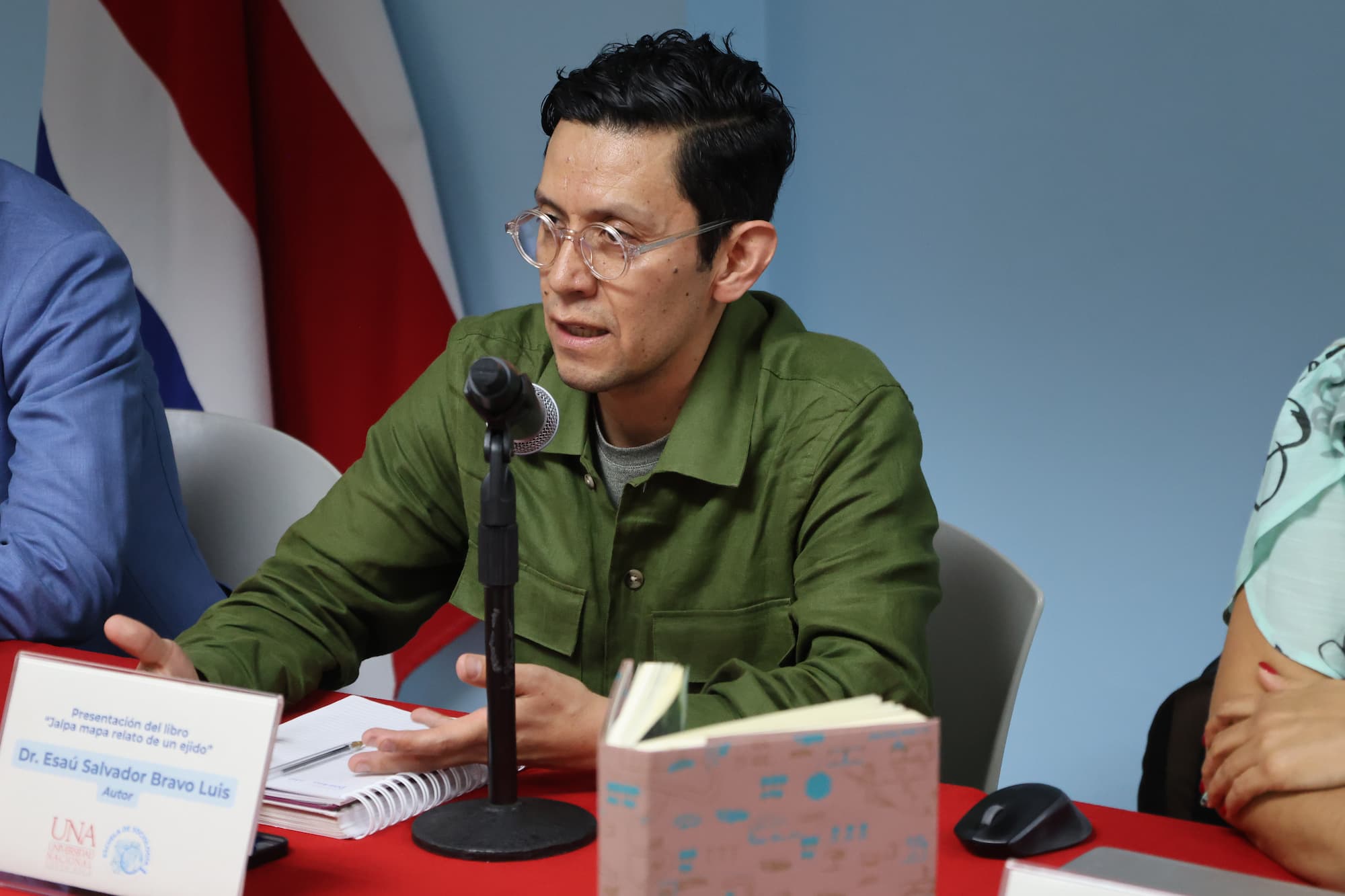

Durante la actividad asistió de manera presencial uno de los autores del libro, Esaú Bravo, mientras que desde México participó la investigadora Adriana Moreno. La organización de este conversatorio estuvo a cargo de la académica Rebeca Espinoza de la Escuela de Sociología.

Historias que no se cuentan

Los veranos pueden llegar a los 47º en Jalpa y los inviernos ven caer la temperatura hasta los -11º. Si acaso en la comunidad llegan a caer 300 milímetros de precipitaciones anuales, lo que hace prever las dificultades para la agricultura. No hay centro de salud y esporádicamente reciben visitas de pasantes quienes brindan alguna asistencia.

Esto no ha sido obstáculo para que, en Saltillo, capital del estado fronterizo de Coahuila, se establezcan prominentes industrias vinícolas y de fabricación de autos que acceden a esos recursos escasos. “Cada vez van naciendo más y más parques industriales y eso no es posible. Las inmobiliarias venden la idea de desarrollo en esta zona, pero eso es una quimera”, alertó Juan Gamboa, uno de los habitantes de Jalpa y activista social. “No es sequía, es saqueo”, manifiesta este líder local, en un juego de palabras que retratan ironía y realidad a la vez.

En medio de ese panorama, la voz de los habitantes de Jalpa se destaca en este libro. Adriana Moreno explicó que la publicación está dividida en tres partes: la primera, es una especie de bitácora donde se narra la experiencia de inmersión del equipo investigador durante los tres años del trabajo de campo e incluye una línea de tiempo histórica. La segunda, es una memoria, donde en cocreación con la comunidad se habló del acceso al agua, el uso del suelo, el cuido y la interrelación propia que se vive en Jalpa. La tercera sección es más académica y cada investigador hace su aporte desde sus áreas de interés y las experiencias vividas.

“Nos interesaba construir una publicación de manera colectiva junto con la comunidad, con metodologías participativas y génerosensibles, que parte desde los estudios visuales y donde identificamos la necesidad de reconstruir la memoria. Estas son comunidades históricamente invisibilizadas, no existen registros acerca de ellas en los archivos ni municipales ni estatales, entonces era un deber reivindicarlas”, explicó Moreno.

La portada del libro refleja esa necesidad. Los trazos dibujan un mapa de acuerdo con la visión de sus propios pobladores e incluso recupera una cartografía de 1861 del estado de Coahuila, recuperado de un museo en Washington, en Estados Unidos.

Esaú Bravo narró que durante el primer año se abocaron a identificar necesidades y actividades productivas, en una zona donde son las mujeres las que representan el sostén en Jalpa. “En ese proceso conocimos a Rosa, quien ha liderado varios proyectos de mujeres en el ejido. Ella, junto con algunos nietos, nos llevó a caminar, recolectar hierbas medicinales, vimos petroglifos y al regreso a su casa hicimos jabón de sangre de drago y gel medicinal”, se indica en uno de los textos introductorios aportados por Bravo.

Ante una consulta de uno de los estudiantes presentes, sobre la forma en que se implementa la investigación sociológica, bajo parámetros como los utilizados en este proyecto, Adriana Moreno invitó a “abrazar la inestabilidad”, a plasmar siempre un diálogo y no un monólogo con los actores participantes y a pensar que en el desarrollo de los proyectos puede que no sea lineal el cumplimiento de los métodos.

Hoy, Jalpa tiene a su haber un mapa-relato, una voz escondida por entre los silencios de un desierto que ha salido a la luz, al conocimiento, la empatía y la autodeterminación.